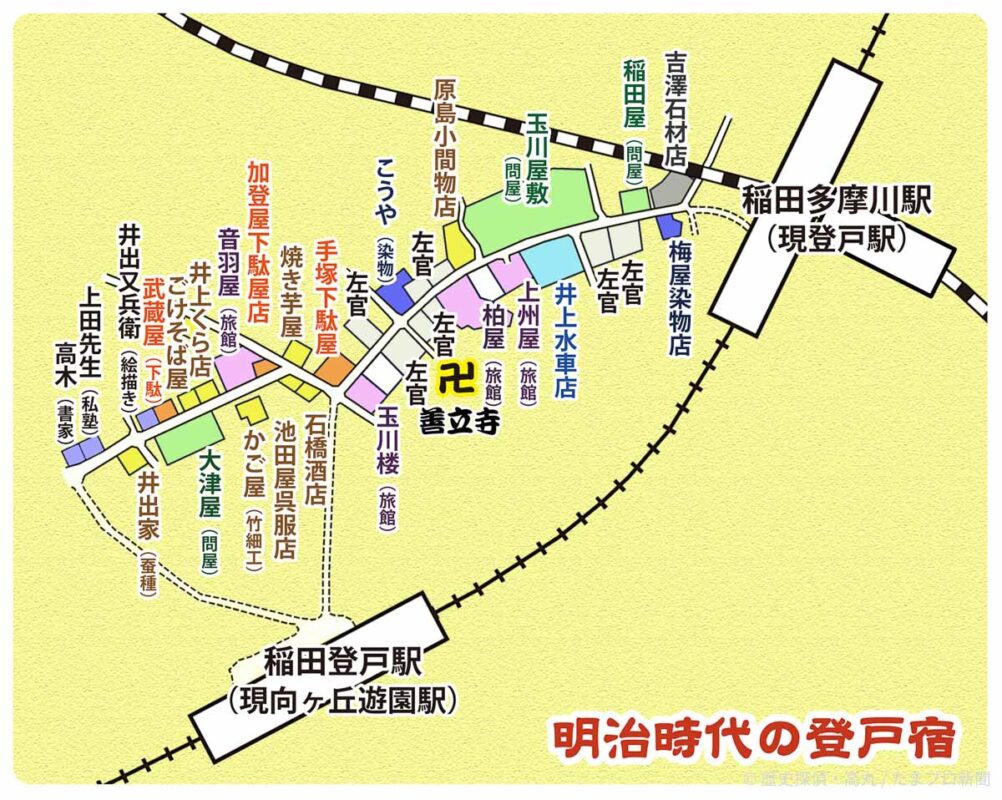

善立寺(川崎市多摩区)の隣には、「柏屋」という料亭があった。天保元年(1830年)創業、農業のかたわら旅籠を営み、津久井道を行き交う行商人たちの定宿として、また、鮎やウナギなどの川魚を食べさせる料亭として愛されてきた。特にナマズ料理が有名で、多くの食通が通ったという。

飯田九一と巌谷小波

昭和44年(1969年)に木造から鉄筋の建物となり、さらに55年に増改築がされた。私が初めて訪れたときは、鉄筋三階建てで結婚式場にも利用されていた。広い駐車場の片隅に自然石の句碑があったのを覚えている。句碑には、「小春日や 日本一の腹加減」と書かれていた。

1932年(昭和7年)の秋頃、向ヶ丘遊園で句会が開催された。参加者は句会のあと柏屋に繰り出しスッポン煮なる料理(ナマズの切り身を焼いてから煮る料理)を味わったという。そのあまりの美味しさに、その席にいた日本画家で俳人の飯田九一が即興で「鯰」の絵を色紙に描いた。その時、同席していた作家の巌谷小波が「それでは私も!」と、即興で先ほどの「小春日や 日本一の腹加減」の句をつけ加えた。句碑に刻まれていたのは、色紙に書かれた句をそのまま拡大したものである。

巌谷小波は、日本で初めて創作童話を発表した作家。「お伽噺」の新分野を開拓し、世界中の伝承説話を世に知らしめた日本児童文学の先駆者である。名前は知らなくても、「あたまを雲の〜上に出し〜♪」という歌詞は、子どもの頃に口ずさんだことがあるだろう。文部省唱歌「ふじの山」の作詞者としても有名である。

柏屋は多摩川沿いに移転

創業から189年、地元の人に親しまれた登戸の名店も、令和元年(2019年)の区画整理の道路改修に伴い多摩川沿いに移転することとなった。現在、新しくできた4階建ての複合施設「リバーサイドポイント」の2階~4階で営業されている。伝統を引き継ぐ川魚料理はもちろん、四季の創作料理やお手軽なランチまで、多摩川の雄大な流れを眺めながら料理を味わうことができる。ナマズ料理はないが「日本一の腹加減」は健在なり!である。

黄金のナマズ

ナマズと言えば、令和2年(2020年)6月に、多摩川で珍しい「黄金のナマズ」が釣り上げられた。

当時、某団体から「地球温暖化と多摩川の生きものたち」というテーマでイラストを依頼されていた私は、さっそく宿河原にある「二ヶ領せせらぎ館」まで足を運んで、その黄金ナマズを描いた。その時、館の職員さんから多摩川の現状をお聞きした。

高度経済成長期(1960年代から1970年)、流域人口の増加による家庭からの生活排水、工場排水によって深刻な水質汚染が問題化した多摩川だが、その後の下水道整備と排水規制によって、ナマズはもとより様々な生きものが戻ってきた…と、職員さん。アユに至っては、年間数百万尾のアユが遡上しているという。多摩川の自然もまた健在なり!である。

YouTubeチャンネル開設

YouTubeにて『歴史探偵高丸のヒストリーワープ』にて、『たまプラーザの意外な一面!?』をアップしました。どうぞご覧ください。