登戸(神奈川県川崎市)は、公的に整備された街道ではない津久井道沿いにありながら、宿場町として発展。

旅館や左官業が栄え、特に下駄づくりは江戸への供給拠点として知られた。

他を圧倒する宿場街

津久井道は、東海道や甲州街道のように公的な機関が制度として造りあげた街道ではない。交差する府中街道を通じて東西南北の諸街道とつながり、それら諸街道を行き交う行商人や産物との交易、交流の中で、街道に匹敵する(往還的な機能)が形成されていった。正式な街道ではないが、街道に準ずる道、その中心地が「登戸」なのである。

にもかかわらず、「宿」としての規模は近隣の街道を凌駕している。例えば、大山街道の長津田宿は全長900m、荏田宿は600m、比べて登戸の宿は多摩川の河岸から府中街道(八王子道)と交わる榎戸を経由して生田の大道橋まで約1.5kmと、登戸の方が遥かに大きい。

登戸村の戸数も、元禄年間(1688年から1704年)に80軒くらいだったものが、幕末から明治初年までの間に230軒と、3倍に爆増している。これについても、同じ多摩川の渡河点の宿である溝口や小杉を圧倒している。

職人と商人が支えた登戸の繁栄

柏屋さんもそうだが、早い時期に登戸に出店された人のほとんどは農業との兼業であった。暴れる多摩川によって何度も流路が変わり、広々とした耕作地が確保できなかったことがその最大の理由。副業を持たなければ生活が成り立たなかったのである。

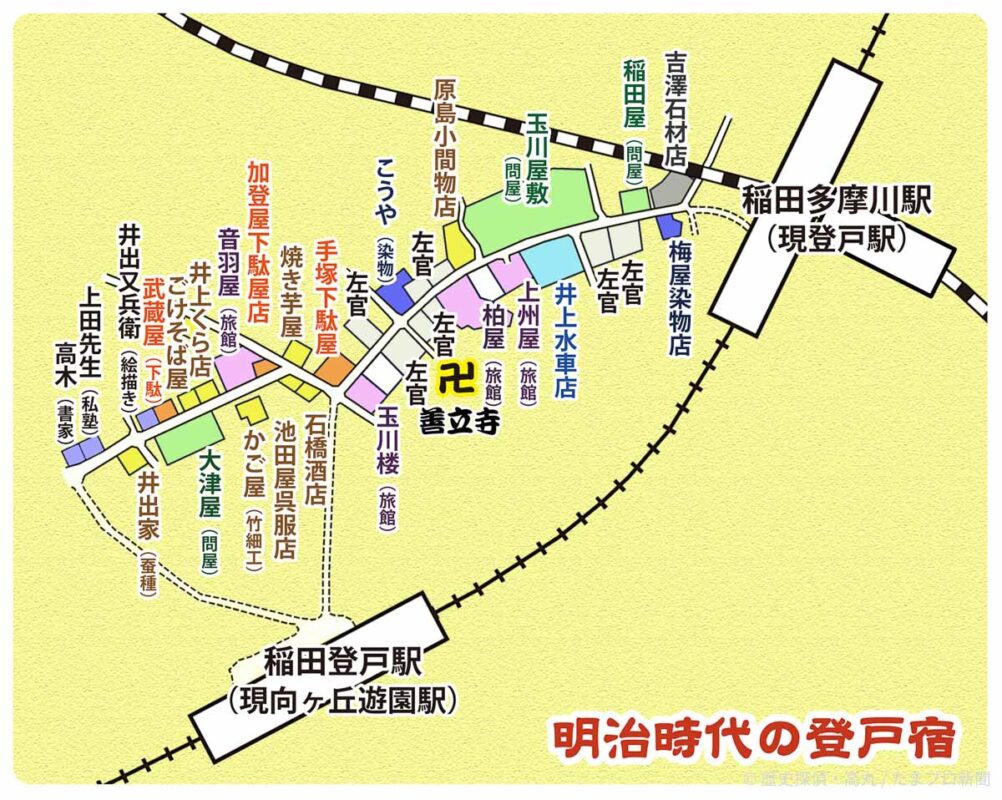

他の諸街道を圧倒する登戸で一番多かったのが旅館と左官屋である。旅館は柏屋、上州屋、多摩川楼、音羽屋、紀伊国屋、米田屋、松本屋、森田屋の八軒。うち四軒は西の榎戸に集中している。榎戸には他に馬宿があった。この旅館の数も、大山街道の荏田や長津田の倍である。

左官屋は逆に、そのほとんどが東(善立寺周辺)にあった。その歴史は古く、明治の末には多摩川左官組合という左官だけの組合がつくられ、宮内庁の御用職人として青山の御所や徳川家の仕事も請け負ったという。その評判は広く知れ渡り、川崎だけでなく、東京、八王子から横浜方面からも依頼が来たそうだ。

他には、稲田屋、大津屋の問屋が二軒に飲食関係が四軒、竹細工(かご屋)、下駄屋、染物屋、菓子、荒物がそれぞれ三軒。呉服屋、畳屋、車屋、糸仕立屋、足袋屋、醬油屋が軒を連ねていた。

醤油屋として近隣に聞こえたのが、柏屋旅館の斜め向かいにあった玉川屋。通称「六反屋敷」と呼ばれるほどの大きな屋敷だったそうだ。1反が約300坪で50mプールくらいの広さ、6反なら小学校のプール6個分である。現在、小学校で働いているので、校舎の屋上にあるプールをポンポンポンと6つ頭の中で並べてみた。やはり、相当な広さである。その大きな屋敷に加え、「登戸の田畑の約半分は、玉川屋のものだ」といわれるほどの土地を持っていたというから、登戸のお大尽であったことは間違いない。ちなみに、先の多摩川の水争いで調停に奔走した井上弥兵衛は、この玉川屋の人である。

ダイバーシティ登戸

善立寺から南西に向かって50mほど歩いた交差点の角に、例によって「川崎歴史ガイド」の説明板が立っている。(川崎市ではお馴染となったこの小さな説明板、重要な文化財や史跡だけでなく、こうした街の記憶や伝承伝説の類にまでしっかり設置されている。重要な史跡の説明板の文字が消えて見えなくなっても放ったらかしの某お隣の政令指定都市にも見習ってほしい。歴史や文化を蔑ろにする都市(まち)に未来はない!…と、我思う。

その羨ましい説明板には、「登戸の下駄づくり」というタイトルと以下の解説文が記されていた。

丘陵地の桐などを使って盛んだった登戸の下駄づくり。天保9年の記録では14戸に及ぶ。桐材をコウラという形に切って庭先に積み上げた独特の光景は昭和の初め頃まで見られた。

川崎歴史ガイドより

100mに14軒の下駄屋

繰り返しになるが、暴れ川・多摩川の影響で登戸の1軒あたりの田んぼは狭く、米造りだけでは生活できないため、多くの人が農業のかたわら職人としての技術を磨いて商売をしていた。特に、下駄職人が多く、説明書きにあるように、江戸時代には100メートル間に14軒もあったという。当初、下駄の材料になる桐の木を自ら植えていたのだそうだ。田と田の間や、庭のわずかな空き地など、植えられる土地があればどんなに狭くても植えて育てていた。作った下駄は津久井道を使って江戸へ運んだ。街道を利用する人が壊れたものを持ってくると帰りまでに直すという素早く丁寧な仕事ぶりは、たちまち評判を呼んだ。

多摩丘陵から桐を調達

そうして登戸の下駄が有名になり需要が増えてくると、さすがに手植えの桐だけでは足りなくなり、桐の材料を多摩丘陵の村々から仕入れるようになった。現在の川崎市北部であろうか。自宅近く(川崎市宮前区)で、ポツンと一本だけ伸びている桐の木を見かけることがあるが、もしかしたら桐下駄の材料として育てられた生き残りの一本かもしれない。

ちなみに、説明書きにある「コウラ」とは、足駄の台にするために切り出された半円形の材料のこと。それを積み重ねて雨や風にさらして自然乾燥させる。桐材が綺麗に積み上げられた独特な光景は、桐下駄で有名な福島県の会津を旅した時に見た記憶がある。下駄屋が軒を連ねる登戸の路地に桐材のタワーがずらーっと並ぶ光景は、それは壮観で、風情があったに違いない。

明治の地図から読み解く文化

説明板のある角にあったのが「手塚」という屋号の下駄屋さん。登戸には他にも、馬方、鞍屋、石屋、炭屋、桶屋、建具屋、紙漉き、小間物屋、糀屋、時計屋などが確認できる。明治時代の街路図を見てみると、様々な店舗に混ざって絵画きや書家、私塾などもある。これも他の宿場町では見かけない職業で、登戸の文化水準の高さがうかがえる。もう、この一画だけで生活のすべてが賄える勢い。まさに、ダイバーシティ(多様性)登戸である。自然環境に順応するための職業選択であったとはいえ、その後の人々の往来によって、現代に通じる先進的なまちづくりが構築され、どこよりも繁華で活気に満ち溢れた街が生まれたのである。新しく生まれ変わる登戸も、ぜひその歴史を引き継いでいって欲しい!と、切に願う。